野外实践教学是地理学类专业人才培养的特色和重要的环节。跨区域地理学联合实习,是地理学拔尖人才培养与野外实践教学的改革创新模式。第十六届全国高校地理学联合野外实习于2025年7月28日至8月11日在陕西、宁夏、内蒙古、山西等省区围绕黄河“几字湾”地区进行,总行程约3500公里,主题为“黄土黄沙黄河行,绿水青山中国梦”。本次实习由陕西师范大学、西北大学、宁夏大学、内蒙古师范大学、山西师范大学、太原师范学院等联合承办,吸引了来自全国51所高校的177名师生参加。william威廉亚洲官方分管教学副院长赵丽娅教授带领钟馨桐、张丽桢2名本科生全程参与,在跨区域地理实践中拓宽视野,感悟人生。

7月29日上午,第十六届全国高校地理学联合野外实习在陕西师范大学长安校区田家炳会堂拉开序幕。教育部高校地理科学类教指委委员、陕西师范大学副校长董治宝教授致欢迎辞;教育部高校地理科学类教指委副主任、南京大学地理与海洋科学学院党委书记鹿化煜教授致辞;承办单位代表内蒙古师范大学地理科学学院院长长安教授发表讲话;陕西师范大学地理科学与旅游学院副院长焦磊介绍联合野外实习总体安排,教育部高校地理科学类教指委副主任、全国大学生地理学野外联合实践教学高校联盟负责人、华东师范大学郑祥民教授致辞。开幕式后,南京大学地理与海洋科学学院鹿化煜教授、陕西师范大学副校长董治宝教授、西北大学城市与环境学院院长宋进喜教授分别做题为“黄土堆积、黄土高原与环境变迁”“黄河几字弯沙漠与沙地”“黄河流域水-生-人系统协调与可持续发展”的学术报告,为本次联合实习奠定了高水平的学术基调。

(图为第十六届全国高校地理学联合野外实习开幕式及主题报告)

(图为第十六届全国高校地理学联合野外实习全体师生于陕西师范大学合影)

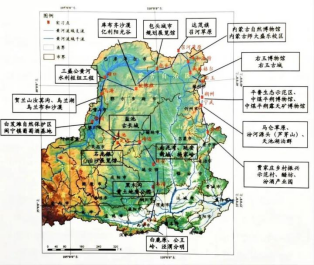

(图为第十六届全国高校地理学联合野外实习路线示意图)

陕西段:黄土印记,延安魂脉

陕西段解码黄土高原“第四纪地质—水文—古人类—人地关系”耦合系统,各考察点各有侧重又相互关联:高陵泾渭分明处,以泾渭泥沙粒径与含沙量的季节性分异,揭示水文对黄土侵蚀与农耕文明的塑造;公王岭蓝田猿人遗址,借中更新世地层中钙质结核与古土壤的交替,解码古人类与黄土环境的生存互构;延安杨家岭窑洞与新城工程的对比,展现人地关系从“被动适应”到“科学改造”的跃迁,延安精神为这一过程注入可持续内核;定边治沙实践则以“植被—地下水承载力”为纲,诠释沙漠治理的科学边界。其中,洛川黑木沟黄土地质公园堪称核心枢纽——完整的马兰、离石、午城黄土序列,通过粒度与磁化率分析,将黄土—古土壤交替与百万年冰期—间冰期旋回精准对应,成为实证全球气候变迁的“陆相档案”,其对地球表层系统演化的解码价值,串联起全段实习的地理逻辑,凸显黄土高原作为全球生态与地质研究标杆的独特地位。

(图为陕西段实习点考察图)

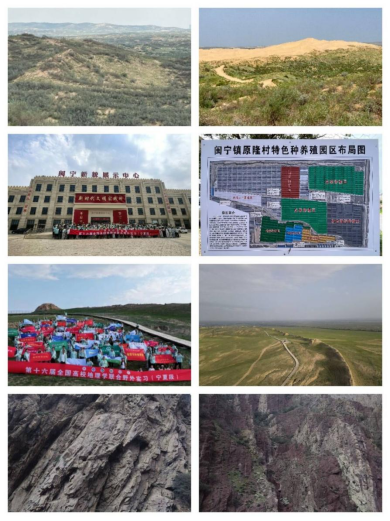

宁夏段:塞上江南,和谐共生

宁夏段以地理学视角解码西北生态安全与发展协同的核心命题,各考察点从不同维度凸显地理机理:盐池长城遗迹(头道边、二道边)的空间迁移,直指古气候(小冰期干冷)对农牧边界的驱动,风成黄土的筑城利用则体现资源禀赋与人类活动的适配,属历史气候地理学与人文地理学的交叉;白芨滩及治沙展馆的实践,聚焦沙漠生态系统中植被-地下水的耦合平衡,草方格固沙与滴灌技术的应用,严守水资源承载力阀值,彰显生态地理学的“适度性”原则;闽宁镇的“吊庄移民”与葡萄酒产业,揭示自然条件(3S气候、黄河灌溉)对产业布局的约束与赋能,移民的经济融入与文化认同则是人文地理学中“空间重构”的典型案例;贺兰山汝萁沟的褶皱断层,是板块运动(华北与阿拉善板块挤压)塑造地貌的直接证据,阴坡乔木与阳坡灌丛的分异,印证构造对水热再分配的控制,属构造地貌学与植物地理学范畴。各点虽侧重不同,却共同构建起“自然机理-人类响应-系统平衡”的地理逻辑链,诠释西北生态治理的地理学内核。

(图为宁夏段实习点考察图)

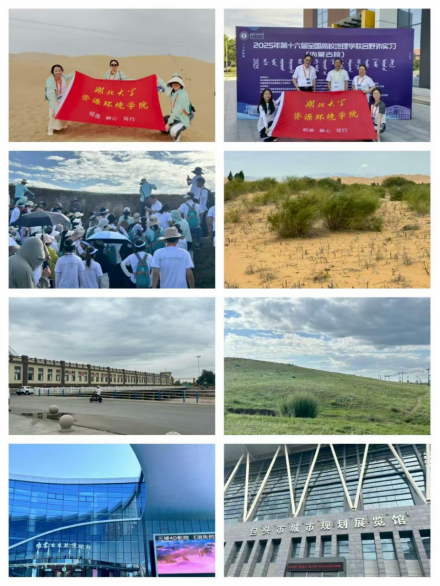

内蒙古段:沙海绿韵,生态共兴

内蒙古段聚焦干旱区生态系统演化与资源型城市转型:实习首站探访乌兰布和沙漠,指导老师解析不同干燥度下植被、土壤的分异规律,剖析沙漠形成与古湖退缩的地质关联及风成地貌动力成因,同学们从气候、地质、地貌多维度深化对干旱区自然地理过程的认知;在黄河三盛公水利枢纽,通过参观工程博物馆,重点探究其对河套灌区灌溉、防洪、生态补水的水资源调控功能;随后深入库布齐沙漠,聚焦荒漠化防治实践,解析荒漠植物随降水量变化的水平地带性,印证水分主导植被分布的自然地理原理;在包头市城市规划展览馆,了解其从传统重工业城市向现代化都市的转型,探索工业城市转型的“包头模式”;抵达希拉穆仁草原后,考察阴山北麓草原生态水文观测站,判别草原典型植被,观察土壤剖面并分析钙积层与降水入渗的关系;走进内蒙古自然博物馆,系统认识当地自然地理、历史地理与地质矿产等内容,为前期考察提供理论呼应与规律总结;最后前往内蒙古师范大学盛乐校区,以专家报告与第三次小组阶段汇报结束内蒙古段实习。内蒙古段的实习,使我们充分认识到干旱区生态系统脆弱性源于“水-土-植被”链式依赖,水是发展的核心约束要素,资源型城市转型需产业升级与生态修复协同。

(图为内蒙古段实习点考察图:第一排右为郑祥民教授(全国大学生地理学野外联合实践教学高校联盟理事长、华东师范大学教授)与董治宝教授(陕西师范大学副校长)合影留念)

山西段:雄关汾源,晋商悠悠

山西段以黄河流域生态保护与多元发展为主题,路线涵盖晋北、晋西北和晋中:山西段首站杀虎口长城,既是外长城重要关口,其现存明长城与400mm等降水量线重合,印证自然地理界限对军事防御的影响,同时又是晋商“走西口”必经之路,见证人文活动对地理界限的突破与融合;右玉县曾为风沙肆虐的“不毛之地”,经治沙实践变为“塞上绿洲”,成为“植被恢复驱动生态正向演替”的人地共生样本;芦芽山系中,汾河源头依托岩性水文机制实现水质提升,天池湖泊群因冰川遗迹与地下水补给形成独特水量平衡,马仑草原则直观呈现“海拔-气候-植被-土壤”的垂直地带性规律;贾家庄以集体经济推动三产融合,从“盐碱荒滩”转型为文旅高地;吕梁汾酒、清徐紫林醋产业依托本地气候、土壤、水文等地理禀赋,通过“非遗+文旅”模式成为区域经济引擎,诠释地理资源与产业发展的深度绑定。山西段围绕黄河流域生态与多元发展,考察杀虎口(自然人文融合)、右玉治沙(人地共生)、芦芽山(自然规律)及产业转型,彰显地理资源与发展的深度关联。

(图为山西段实习点考察图)

8月11日,第十六届全国高校地理学联合野外实习闭幕式和学生小组汇报在山西师范大学隆重举行。山西师范大学副校长白文宏、陕西师范大学副校长董治宝、太原师范学院副校长管晓刚,华东师范大学郑祥民教授先后致辞。来自51所高校的同学划分为12个小组,围绕高原土壤侵蚀与治理、沙地防风固沙、河道演变与生态保护等议题,分享了一路以来的所见所闻和所思所想,并对本次实习进行终期汇报。william威廉亚洲官方张丽桢、钟馨桐同学所在小组分别做了《气候变化和人类活动对库布齐沙漠植被变化的量化分析》与《从“沙进人退”到“绿进沙退”毛乌素沙地植被恢复动态及其生态效益》汇报,均获“二等奖”的殊荣。

(图为第十六届全国高校地理学联合野外实习闭幕、小组汇报图)

这场横跨陕、宁、蒙、晋的地理实习,是用脚步对黄河流域的深度丈量:从黄土塬的沟壑到沙漠的沙丘,从草原的草甸到河谷的溪流,使我们对水文、土壤、植被等单个要素的认知,逐渐织成“自然-人文”耦合的系统图景。曾经孤立的地理现象,在区域关联思维中显露出深层联系——如毛乌素沙地的治沙与地下水平衡、河套灌区的水利与绿洲存续,都指向“要素互馈、系统共生”的本质。而动态演化的视角,让我们读懂从“沙进人退”到“绿进沙退”的生态逆袭,从“削山造城”到“山水林田湖草沙共治”的发展转型,更深刻理解西北生态安全屏障、北方防沙带建设的战略意义。

这不仅是知识从抽象到具象的落地,更是思维的重塑:让我们学会用系统眼光审视人地关系,用动态思维把握生态演化,更懂得地理人的脚步所至,既是对山河密码的解读,也是为生态安全与可持续发展铺路——这份认知,正是地理学科服务国家战略、守护绿水青山的底气所在。

编辑:张丽桢、钟馨桐

审核:赵丽娅